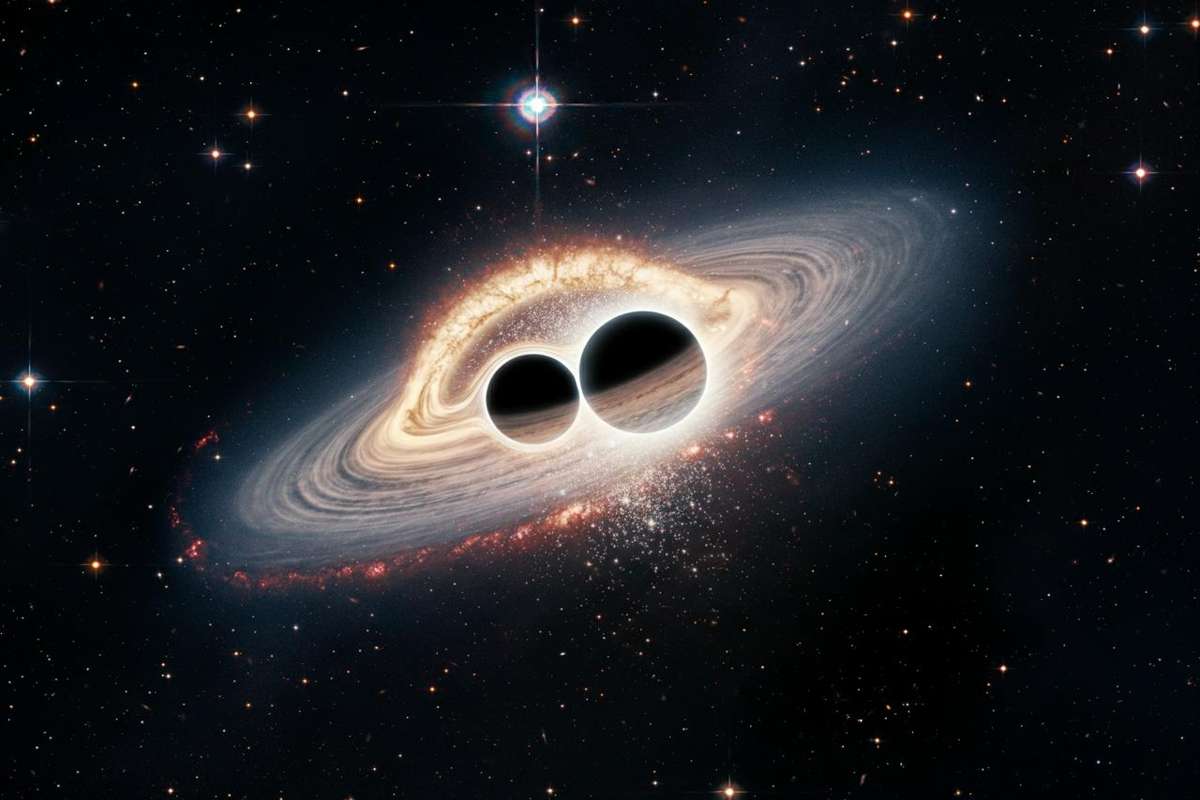

Roma, 13 giugno 2024 – Due nuovi segnali di onde gravitazionali, intercettati lo scorso autunno tra Stati Uniti, Italia e Giappone, hanno permesso agli scienziati di scoprire per la prima volta i buchi neri di seconda generazione: corpi celesti nati dalla fusione di altri buchi neri, che a loro volta si sono fusi di nuovo. La scoperta, pubblicata su The Astrophysical Journal Letters dalla collaborazione internazionale Ligo-Virgo-Kagra, apre nuovi scenari sulla quantità e la complessità di questi oggetti cosmici.

Onde gravitazionali e buchi neri: una nuova chiave per leggere l’universo

I due segnali, chiamati GW241011 e GW241110, sono stati registrati l’11 ottobre e il 10 novembre 2024. A catturarli sono stati i due interferometri americani Ligo, il rivelatore Virgo dell’Osservatorio gravitazionale europeo (Ego) a Cascina, vicino Pisa, e il giapponese Kagra. L’Italia è protagonista del progetto grazie all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). “Dieci anni fa ci si chiedeva se saremmo mai riusciti a vedere le onde gravitazionali”, racconta Edoardo Milotti, fisico all’Università di Trieste e associato Infn. “Oggi sono uno strumento fondamentale per indagare i misteri più profondi del cosmo”.

Le onde gravitazionali – piccolissime increspature dello spazio-tempo previste da Einstein – sono diventate una sorta di “occhiali speciali” per osservare l’universo. Dopo la luce visibile, i raggi X, gamma e infrarossi, questa nuova finestra consente di studiare eventi estremi come la fusione tra buchi neri o stelle di neutroni.

Segnali insoliti svelano fusioni a più livelli

A colpire i ricercatori sono state le strane caratteristiche di rotazione, o spin, dei buchi neri coinvolti. “Questi segnali ci dicono che alcuni buchi neri non sono isolati, ma fanno parte di ambienti densi e molto dinamici”, spiega Gianluca Gemme, portavoce della collaborazione Virgo e ricercatore Infn. Le configurazioni di spin particolari hanno suggerito che i buchi neri osservati sono il frutto di fusioni gerarchiche: cioè un buco nero nato da una fusione che si fonde ancora, creando oggetti ancora più grandi.

Stephen Fairhurst, portavoce della collaborazione Ligo e docente all’Università di Cardiff, aggiunge: “In entrambe le coppie, il buco nero più grande era quasi il doppio dell’altro e ruotava molto velocemente”. Un dettaglio che fa pensare a un’origine fuori dall’ordinario. “Questi risultati mettono in luce quanto sia importante la rete globale di interferometri per scoprire i fenomeni più sfuggenti dell’universo”, commenta Gemme.

Fusioni in ambienti cosmici affollati

Gli scienziati ipotizzano che queste fusioni multiple avvengano in zone cosmiche molto affollate, come gli ammassi di stelle. Qui, la densità di buchi neri è talmente alta da favorire incontri ravvicinati e fusioni ripetute. Carl-Johan Haster, astrofisico dell’Università del Nevada a Las Vegas e coautore dello studio, spiega che “le coppie di buchi neri di seconda generazione erano state previste dalla teoria, ma questa è la prima prova concreta”.

L’orientamento degli spin e la differenza di massa tra i componenti delle coppie sono indizi preziosi. “I dati confermano che questi buchi neri si sono formati da fusioni precedenti”, sottolinea Fairhurst.

Scoperte che aprono nuove strade alla fisica

Oltre a cambiare la nostra mappa dei buchi neri, questa scoperta apre nuove possibilità anche per la fisica teorica. I buchi neri che ruotano velocemente, osservati nei segnali GW241011 e GW241110, potrebbero aiutare a testare l’esistenza dei cosiddetti bosoni ultraleggeri: particelle ipotizzate da alcune teorie che vanno oltre il Modello Standard della fisica.

Per ora si tratta solo di segnali promettenti. Ma la possibilità di usare le onde gravitazionali per studiare la materia oscura o nuove particelle rappresenta una delle frontiere più interessanti della ricerca astrofisica oggi.

Mentre i rivelatori sono già pronti a captare nuovi segnali, la comunità scientifica segue questi risultati con grande attenzione. “Solo con altri dati potremo capire davvero quanto sia affollato l’universo dei buchi neri”, conclude Milotti.