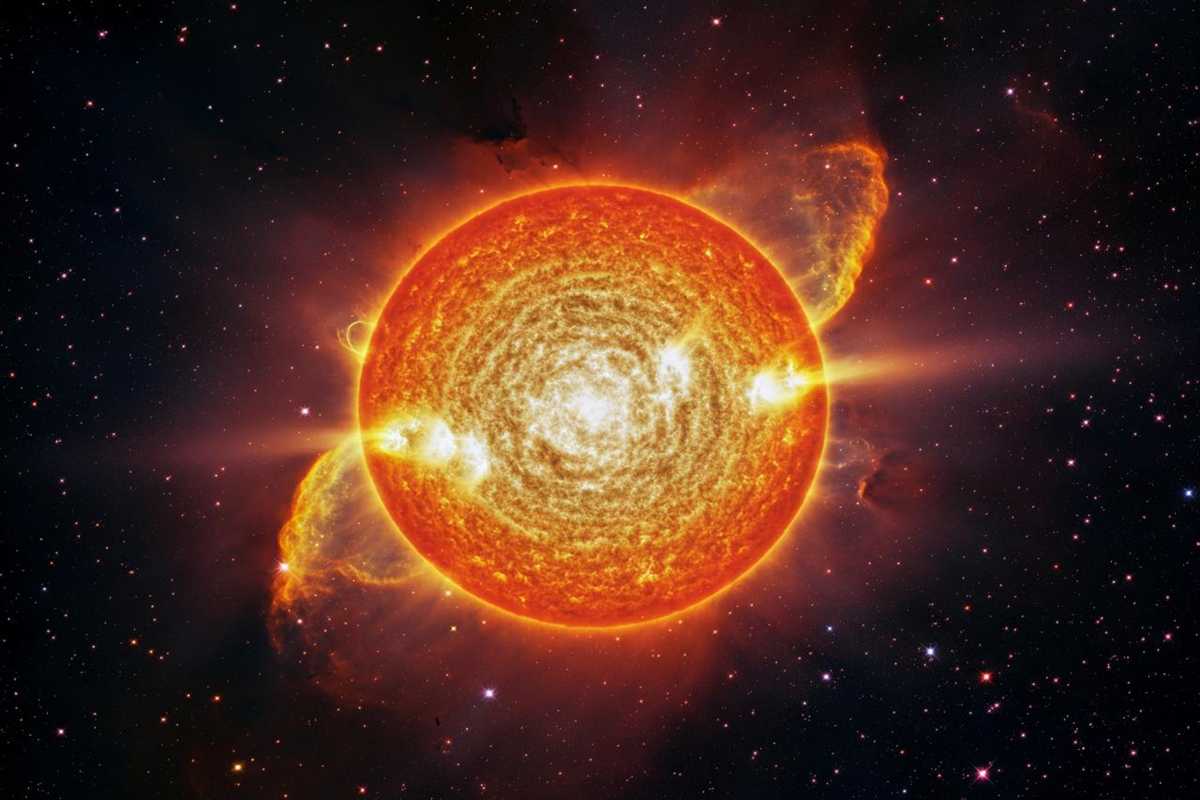

Un importante traguardo nella ricerca astronomica è stato recentemente raggiunto con l’osservazione per la prima volta della struttura di una stella morente, poco prima della sua esplosione in una supernova. Questo straordinario risultato è stato pubblicato sulla rinomata rivista scientifica Nature ed è il frutto di uno studio condotto da un team internazionale di scienziati, coordinato da Steve Schulze della Northwestern University negli Stati Uniti. Tra i partecipanti, troviamo anche il ricercatore italiano Mattia Bulla, dell’Università di Ferrara, insieme all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

L’osservazione ha rivelato una struttura a gusci concentrici nella stella in questione, ciascuno composto da elementi pesanti. Si tratta di una scoperta senza precedenti, poiché ha permesso di osservare fenomeni che finora erano stati solo ipotizzati dagli astronomi. Schulze ha commentato: “Questa è la prima volta che vediamo una stella che è stata essenzialmente spogliata fino all’osso. Ci mostra come sono strutturate le stelle e dimostra che le stelle possono perdere molta materia prima di esplodere”. Questa affermazione sottolinea l’importanza della scoperta, che arricchisce significativamente la nostra comprensione dell’evoluzione stellare.

La struttura delle stelle e il loro ciclo di vita

Le stelle, enormi sfere di gas leggero, sono governate da un delicato equilibrio tra la gravità, che tende a compattarle, e la pressione generata dalla fusione nucleare, che produce energia e consente la formazione di elementi più pesanti. Questo processo avviene nel corso di milioni o persino miliardi di anni. Nelle stelle che possiedono masse comprese tra dieci e cento volte quella del Sole, si sviluppano strati concentrici di elementi leggeri all’esterno, mentre al centro si accumulano elementi sempre più pesanti.

Tuttavia, questo equilibrio non dura per sempre. Quando il bilanciamento tra l’energia prodotta dalla fusione e la forza di gravità viene meno, la stella attraversa una fase catastrofica che culmina in un’esplosione violenta, nota come supernova. Prima di questo evento catastrofico, alcune stelle possono perdere i loro strati esterni di idrogeno residuo, rivelando gli strati interni di elio, carbonio e ossigeno. Le recenti osservazioni hanno però portato alla luce uno strato ancora più profondo, contenente silicio e zolfo, che non era mai stato osservato prima. Adam Miller, coautore dello studio, ha descritto questa scoperta come “talmente strana che abbiamo pensato di aver sbagliato”.

Implicazioni della scoperta

La presenza di questi strati interni di silicio e zolfo suggerisce che le teorie attuali sull’evoluzione stellare potrebbero essere limitate. Miller ha aggiunto: “Questa stella ci sta dicendo che le nostre idee e teorie su come si evolvono le stelle sono troppo limitate”. Questa affermazione mette in evidenza il ruolo cruciale delle osservazioni dirette nel rivedere e affinare le nostre comprensioni scientifiche.

La scoperta ha sollevato interrogativi importanti riguardo ai meccanismi di perdita di massa delle stelle morenti. Gli scienziati hanno ipotizzato che la perdita di materia possa essere un processo più comune di quanto si pensasse, influenzando non solo l’evoluzione delle singole stelle, ma anche la formazione e l’evoluzione di intere galassie. La materia espulsa da queste stelle morenti, infatti, contribuisce alla formazione di nuove stelle e pianeti, giocando un ruolo fondamentale nel ciclo di vita dell’universo.

Il futuro della ricerca stellare

Un altro aspetto affascinante di questa ricerca riguarda la possibilità di osservare altre stelle morenti in fasi simili di evoluzione. Con l’avanzamento delle tecnologie di osservazione, come i telescopi spaziali e terrestri di nuova generazione, gli astronomi sperano di poter monitorare più da vicino queste stelle e ottenere ulteriori informazioni sulla loro struttura interna. Strumenti come il telescopio spaziale James Webb, lanciato nel dicembre 2021, offrono opportunità senza precedenti per studiare l’universo in modi che erano impensabili fino a poco tempo fa.

In questo contesto, diventa cruciale anche il contributo di scienziati provenienti da diverse nazioni. L’inclusione di ricercatori come Mattia Bulla dall’Italia evidenzia l’importanza della collaborazione internazionale nella ricerca scientifica. Team multiculturali e multidisciplinari possono affrontare questioni complesse come l’evoluzione delle stelle, combinando competenze e risorse per ottenere risultati significativi.

Questa scoperta non è solo un passo avanti nella comprensione dell’evoluzione stellare, ma anche un invito a rimanere aperti a nuove idee e scoperte che possono sfidare le nostre convinzioni attuali. Con l’universo che continua a rivelare i suoi segreti, ogni nuova osservazione porta con sé la possibilità di trasformare la nostra visione del cosmo e della nostra posizione al suo interno. Mentre continuiamo a esplorare le meraviglie dello spazio, è fondamentale ricordare che ogni stella, ogni galassia e ogni esplosione di supernova racconta una storia che arricchisce il nostro sapere e ci avvicina a comprendere l’universo in cui viviamo.