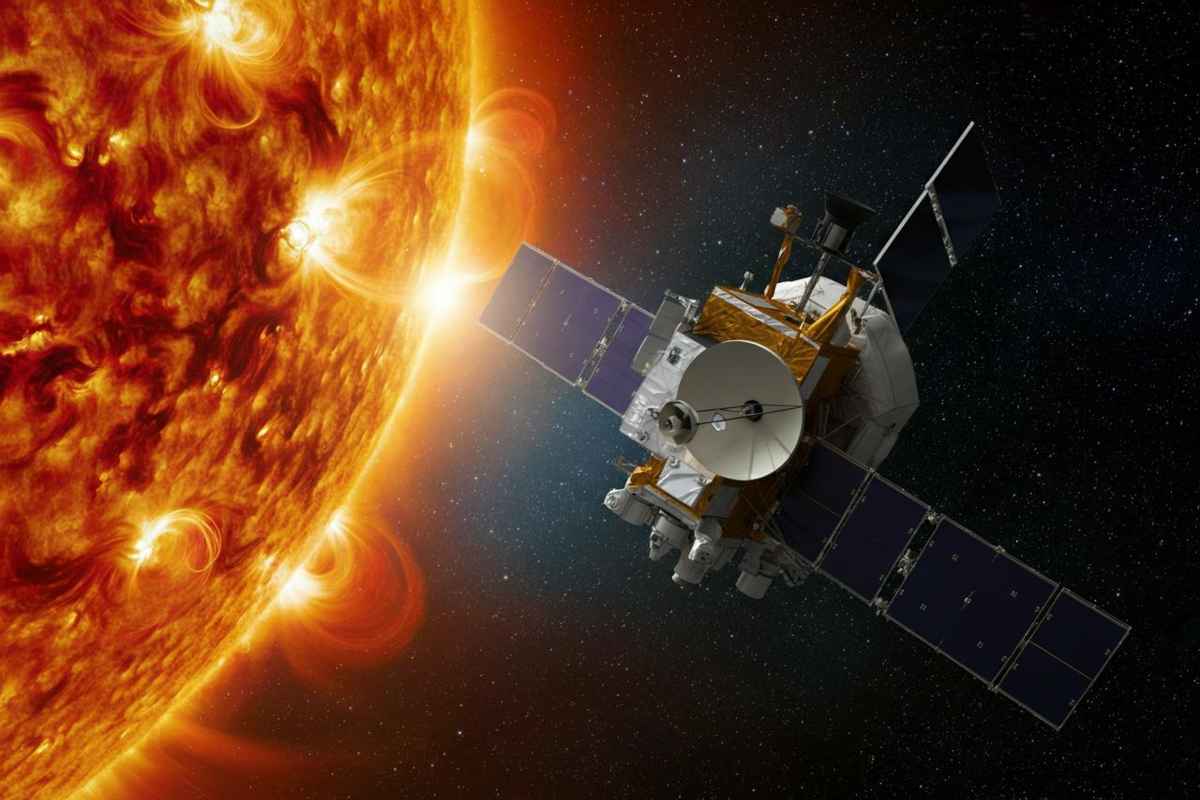

La sonda Solar Orbiter, un progetto ambizioso dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), sta rivoluzionando la nostra comprensione del Sole. Dopo aver fornito immagini storiche del polo Sud solare, ha recentemente compiuto un altro passo significativo tracciando le super-particelle emesse dal Sole fino alla loro origine. Questo progresso è cruciale per migliorare le previsioni del meteo spaziale, un aspetto sempre più importante nell’era delle comunicazioni satellitari e delle missioni spaziali con equipaggio.

Le super-particelle sono generate da eventi solari estremamente energetici, come i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale (CME). Questi fenomeni producono una quantità enorme di energia, ma rappresentano anche una minaccia per i veicoli spaziali e gli astronauti. La ricerca condotta dall’Istituto Leibniz per l’astrofisica di Potsdam, recentemente pubblicata su “Astronomy and Astrophysics”, sottolinea l’importanza di distinguere tra le particelle generate dai brillamenti e quelle delle CME.

Differenze tra brillamenti solari e CME

Alexander Warmuth, il ricercatore principale dello studio, ha dichiarato: “Vediamo una netta differenza tra gli elettroni che si allontanano dalla superficie del Sole a raffiche tramite i brillamenti solari e quelli associati alle CME, che rilasciano un’ondata più ampia di particelle per periodi di tempo più lunghi.” Questa distinzione è fondamentale per comprendere il comportamento delle particelle solari e sviluppare strategie di protezione per gli astronauti e i satelliti.

Osservazioni e scoperte

La sonda Solar Orbiter ha osservato gli elettroni a varie distanze dal Sole, consentendo ai ricercatori di analizzare il loro comportamento durante il viaggio attraverso il Sistema Solare. Tra le scoperte più interessanti c’è il misterioso ritardo tra eventi come i brillamenti solari e il rilascio delle particelle nello spazio. Laura Rodríguez-García, co-autrice dello studio, ha spiegato: “Si è scoperto che questo è almeno in parte correlato al modo in cui gli elettroni viaggiano nello spazio. Gli elettroni incontrano turbolenze, si disperdono in direzioni diverse e così via, quindi non li individuiamo immediatamente.”

Collaborazione internazionale

La collaborazione internazionale è stata fondamentale per il successo di questa ricerca. Oltre al team di Potsdam, hanno partecipato ricercatori italiani provenienti da diverse istituzioni, tra cui:

- Istituto Nazionale di Astrofisica di Capodimonte

- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Firenze

- Università Carlo Bo di Urbino

- Università di Firenze

Questa sinergia ha permesso di unire competenze e risorse, rendendo possibile l’analisi di fenomeni complessi.

La missione Solar Orbiter, entrata in orbita nel 2020, ha già superato le aspettative in termini di raccolta dati. Studiare il Sole da vicino è essenziale per comprendere i meccanismi che governano la sua attività e come interagisce con il vento solare.

Le implicazioni di questa ricerca sono molteplici. Conoscere l’origine e il comportamento delle particelle solari è cruciale per proteggere tecnologie critiche, come i sistemi di comunicazione satellitare e le reti elettriche sulla Terra. Inoltre, una migliore comprensione del meteo spaziale è fondamentale per garantire la sicurezza delle missioni future verso la Luna e Marte, dove gli astronauti saranno esposti a livelli di radiazione molto più elevati rispetto alla Terra.

In conclusione, le scoperte del Solar Orbiter rappresentano un passo avanti nella nostra comprensione del Sole e nella protezione delle tecnologie moderne. Con l’avvento di nuove tecnologie e metodologie di studio, la comunità scientifica è sempre più attrezzata per affrontare le sfide poste dall’attività solare, garantendo un futuro più sicuro per l’esplorazione spaziale. La missione continua, alimentando le aspettative per ulteriori scoperte che potrebbero rivoluzionare la nostra comprensione dell’astro che illumina la nostra vita quotidiana.